“桂林山水甲天下”。关于桂林的自然风光,早已举世闻名,但关于桂林的历史人文,却非众所周知。尝试从自然、历史、文化等多个维度来抒写这座魅力之城,是我近日一直思考的问题。

自然之美

桂林,地处岭南山系西南部,两侧高、中部低,是典型的喀斯特地貌,处在自西北向东南延伸的岩溶盆地中。天地造化,桂林的诞生,是地质运动的产物,她经历了几亿年的艰难孕育,呈现出无言大美,诠释着钟灵毓秀的生命气象。

桂林山青、水秀、洞奇、石美,此外还有瀑布、流泉、险滩,以及古榕之怪、画山之奇、冠岩之迷、半边渡之绝。“江山惹得游人醉,印入肝肠都是诗”。这里自古是旅游的胜地,无数文人墨客,徜徉于桂林的青山绿水间,在山崖石壁上,在岩穴洞府中,留下了大量诗文、题刻。其中,有如刘克庄的“千峰环野立,一水抱城流”,王昌龄的“别意猿鸟外,天寒桂水长”等杰作。

漓江是桂林之魂,发源于“华南第一峰”的猫儿山。猫儿山素有“五岭极顶、华南之巅”的美誉,其山势雄伟,河谷幽深,林木苍郁,集泰山之雄、华山之险、庐山之幽、峨眉之秀于一体,“一山有四季,十里不同天”,变化莫测,波诡云谲。红军长征中最惨烈的“湘江战役”就发生在这一带。

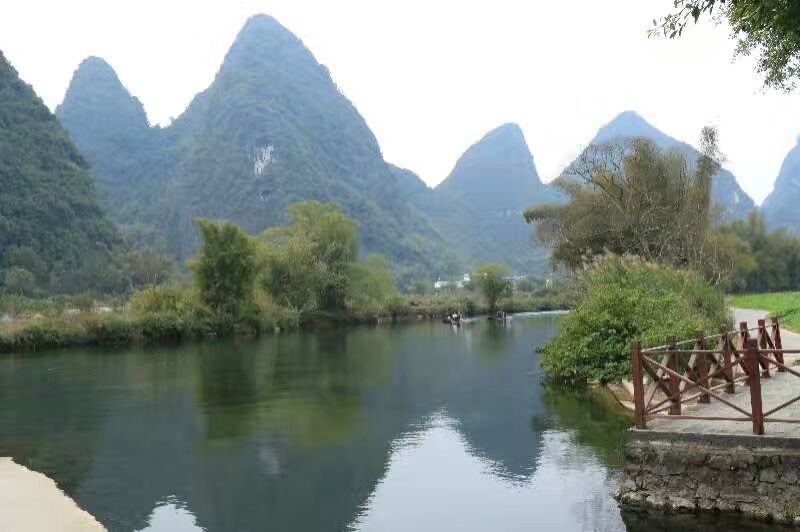

漓江没有大海的汹涌,没有长江的激荡,她蜿蜒曲折,温柔娴静,一路浅吟低唱,一路缭绕滋润,由北向南,又由南向东,汇入珠江,最后流向大海。两岸危峰兀立,怪石嶙峋,层峦叠嶂,千姿百态。韩愈有诗,“江作青罗带,山如碧玉簪”,写出了漓江的柔媚和娇美。乘坐竹筏,荡漾江上,云遮雾绕,烟波万顷,宁静安详,真是“舟行碧波上,人在画中游”。

夕阳西下,“两江四湖”奇峰倒影,波光粼粼,亭台楼榭,错落有致。夜晚,灯火阑珊,桥跨银河,双塔映月,美轮美奂。此时,漫步阳朔西街,乐曲绵长,美食飘香,游客如潮,便是另一番繁荣景象。

桂林因桂树成林而得名。桂树终年常绿,枝繁叶茂,为桂林增添了一份柔情与幽静。“三秋桂子,十里荷花”“桂子月中落,天香云外飘”,桂花清洁高雅,花开于秋,香飘四溢,被称为“秋香”“仙友”“花中月老”等。桂花是崇高、贞洁、荣誉和吉祥的象征,凡仕途得志、飞黄腾达者谓之“折桂”。

历史之远

桂林的历史久远。夏商周时期,百越人在此地居住;秦置桂林郡,是桂林名称的最早起源;汉在此设始安县,隶属于零陵郡;南朝改为桂州;隋唐时属岭南桂州总管府;宋后期改为静江府;明清属广西桂林府;1940年始设桂林市。

人在桂林,观山如读史,看水如沉思。桂林是历史文化之城,漓江是历史文化之河,不同的历史阶段赋予她们不同的使命。

首先体现在军事方面。秦始皇为统一岭南地区,发兵50万南征北越,然出师不利,“三年不解甲弛弩”,退而求其次,“凿渠而通粮道”。开凿灵渠沟通了漓江和湘江,通过漓江把大批军队、粮草、装备运送到岭南,最终统一岭南地区。因此,桂林便成了南北交通的枢纽,在统一中国的历史进程中,功不可没。

“千古灵渠水悠悠”。灵渠在今桂林市兴安县,是沟通中原和岭南的一条纽带,其设计科学,结构灵巧,工艺精湛,历经战火的焚烧,岁月的洗礼,如今仍清雅灵秀,质朴简约。

兴安位于湘桂走廊的南端,属于桂北军事重镇。这里除了美丽的灵渠,还有著名的严关。古人云,“东韶关,西严关,岭南两雄关。”严关形势险要,呈“万峰金锁”之势,扼“楚粤之喉”,是由湘入桂的天险关隘,历来为兵家必争之地,“岭南战事,尝系于此”。这里群山环立,鸟道微通,也是南北气候炎凉的分界,有诗为证,“北雪南雨飞不过”。

唐宋时期,桂林“南控岭海,西抑滇黔”,开始成为岭南的政治、经济、文化中心。古今往来,少有城市如桂林一般,能同时拥有“岭南都会”和“用兵之枢”的殊荣。

漓江北连中原,南接珠三角,通过航运、客商往来,促进了岭南与中原的交流,巩固了中央对岭南的统治。佛教在东汉中期就传入桂林。明清时期,桂林是岭南的文化中心,书院增多,学风更盛,士子如林。清人考取状元者有4人,其中陈继昌还是“三元及第”,其高祖父陈宏谋被誉为“岭南儒宗”,著述甚丰。

近代,岭南得风气之先,成为中西文化交流的重要桥梁,孕育和产生了以康有为、孙中山为代表的先进人物,成为中国近代革命的重要代表和领导力量。抗战时期,日寇下令主攻桂林,广西抗日军事在白崇禧的策划下,实行了惨烈的“焦土抗战”。地方民兵团组成敢死队,在弹尽粮绝、身受重伤的情况下,仍拼死抵抗,有不少还是白发老人。

古往今来,在这片土地上,挥旗扬鞭,金戈铁马,几多硝烟战火,弥漫了这千古之城。斗转星移,沧海桑田,如今在绝壁崇山之中,我们寻找着“秦时明月汉时关”的惊险与悲壮,雄风犹在,却已是名胜古迹。解放后,桂林航运、货运功能逐渐退出历史舞台,旅游意义开始逐渐凸显。

文化之本

岭南文化为原生性文化,以农业文化和海洋文化为源头,发展中吸收融合了中原文化和海外文化,形成了务实、开放、兼容、创新的独特文化。千万年来,漓江流淌着历史与文明,也流淌着苦难与辉煌,她养育了蒋冕、石涛、梁漱溟、李宗仁等一大批桂林名人;也抚慰过诸遂良、张九龄、柳宗元等遭到贬谪和流放之士,他们的到来又为桂林山水增添了人文色彩。

一个地方的文化,与当地的水土气候、历史沿革、地域民俗密切相关。漓江两岸,山陪伴着水,水守候着山,山是水的影子,水是山的期待,山与水永不分离。山之刚与水之柔,山之静与水之动,山之灵与水之秀,体现着“中和”之美。

“中和”是儒家文化的核心,是中华文明的精髓。《中庸》有言,“致中和,天地位焉,万物育焉”。中与和相辅相成、互为表里,不持中就难以致和。“中和”也是儒道释文化的相通之处。老子曰,“多言数穷,不如守中”“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。太极取法阴阳而运用于中和。佛家讲究通过中观而至中道,强调因缘和合。“中和”体现在桂林的建筑、饮食、民俗等方方面面。

恭城孔庙、武庙同占一山两脊,前临茶江,背靠西山,悠悠古韵,历久弥新。文庙在左,为东为阳;武庙在右,以示抑武。两庙相依相傍,阴阳相和,文武相成,是为“中和”。

日月双塔坐落在桂林城的中轴线上,与“象山水月”相邻。象山是桂林的城徽,而双塔则是新桂林的标识。日塔、月塔与象山上的普贤塔、塔山上的寿佛塔,相互呼应,相互映衬,有“四塔同美”之说。其中,日塔高41米共九层,通体均为纯铜装饰,金碧辉煌,是世界上最高的铜塔;月塔高35米共七层,为琉璃塔,每层富含中国传统韵味,通过水下水族馆与日塔连接。日月双塔坐北朝南,是现今世界上最大的阴阳太极建筑群。

迷恋桂林之人多有割不断的“米粉情节”。桂林米粉分为生菜粉、卤菜粉、酸辣粉、马肉米粉等,在制作过程中加入了茴香、桂皮等18种香料,以其白、嫩、爽、香的特点吸引四方游客。米粉的饭与菜、华与实、主与从、鲜与陈、荤与素、浓与淡、坚与柔,也体现着“中和”之美。

桂林有三宝,三花酒,豆腐乳,辣椒酱。三花酒被称为米酒之王,因入坛、入瓶、入杯都堆花,故名三花。吕源有诗,“倚江景物似钱塘,况有万户新醅香”,描绘了宋代白酒在桂林盛行的场面。“桂林四季驻春风,漓水一江似酒浓。”漓江水酿出的酒清澄透明,醇香复古,入口绵柔,回味留香。水是酒之血,酒与水的关系,同样体现着“中和”之美。

桂林有壮、苗、瑶、侗等十多个少数民族,他们保持着古朴、奇特、多彩的民俗风情,如壮族的三月三歌节,瑶族盘王节、达努节,苗族芦笙节、拉鼓节,侗族花炮节、冬节对游客产生极大吸引力。各民族虽保持着自身的风俗,包括服饰、食物、节日、宗教信仰、语言文字等,但都生活在华夏民族的文化气氛中,与其他民族能够和谐共处,这更体现着“中和”之美。

如今,桂林作为世界级旅游城市、首批国家历史文化名城,要实现国家定位的中国面向欧亚、连接东盟的区域性文化旅游重要国际化城市、“一带一路”有机衔接的综合交通节点,除保护和开发自然资源外,还要在历史文化的深度挖掘和城市软实力的全面提升上下工夫,这同样需要运用“中和”的智慧。(鸡骨娃娃 文/图)

(责任编辑 :叶玮)