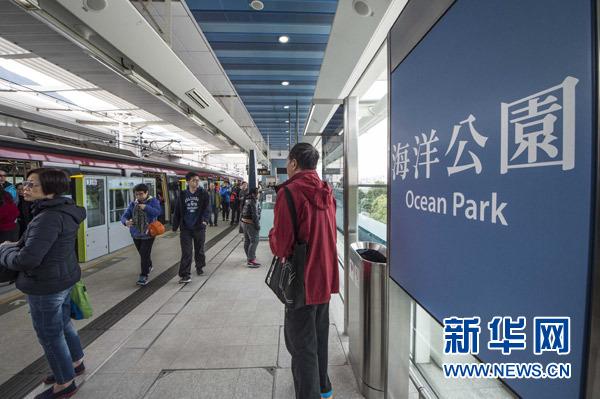

12月28日,港铁南港岛线正式通车。 新华社记者吕小炜摄

新华社香港12月28日电(记者董方奇)港铁南港岛线28日正式通车。这条线路贯穿了港岛南北,将地铁服务覆盖到了港岛南区。值得一提的是,中国首条四级全自动(GOA4)无人驾驶地铁也在此线路上正式投入运营。

中国首条GOA4级无人驾驶地铁引市民关注

南港岛线全长约7公里,最高时速可达80公里,沟通了原先港岛线金钟站和港岛南区海怡半岛站,途径海洋公园、黄竹坑、利东三站。全线列车最大特点是无驾驶,增加列车两端开放式空间,让乘客享受特别的乘坐体验。

新列车由中车长客股份公司研发制造,是中国首个GOA4级全自动无人驾驶地铁车辆。

28日5点55分,港铁南港岛线的首班列车从海怡半岛发车,众多希望见证历史的香港市民早早来到地铁站外。其中,家住粉岭的黄先生为了体验全自动无人驾驶列车,更是凌晨1点便从家出发在站外排队。

地铁站开闸之后,等候已久的市民纷纷涌入列车,约100人有幸成为南港岛线的首班乘客。

记者看到,与以往上车后先找座位的情况不同,南港岛线的乘客上车后大部分都会走向车头或者车尾,对全自动无人驾驶的列车一探究竟。

带着孩子一起来乘坐南港岛线的张女士表示,这是他们第一次乘坐无人驾驶的地铁,孩子对没有驾驶室的列车非常好奇。她还说,虽然是无人驾驶的列车,但是整趟列车运行平稳,坐在车内很有安全感。

高科技带来新便利

高科技的应用也为南港岛线的沿线居民带来了许多便利。家住港岛鸭脷洲的戴先生说,南港岛线的开通大大缩短了他的上班时间,以前从家里到金钟需要至少30分钟,现在坐南港岛线仅要11分钟。

与戴先生一样获得便利的市民有很多。家住海怡半岛的李先生说,南港岛线的开通将大大缓解香港仔隧道的通行压力,对于港岛南区的居民都是福音。

记者发现,由于乘坐南港岛线的乘客大多是家住港岛南区的“上班族”,所以上午8点之后,除了始发站海怡半岛外其他站台就只有少量乘客能够挤上列车。

乘客曾先生说,虽然南港岛线的列车平均3分钟就有一辆,但是列车只有3节车厢的设计恐怕在未来无法满足港岛南区居民的出行需求,尤其是上下班高峰时期。他希望港铁公司能做好准备,应对未来可能会出现的拥挤现象。

促进南区旅游业发展

除了为港岛南区的居民提供便利的上下班交通外,南港岛线的开通也将促进港岛南区旅游业的发展。其中,专门开设站点的海洋公园便是获益者之一。

据记者观察,28日上午11点之后,在海洋公园站下车的游客,尤其是“小游客”便逐渐增多。以往游客前往海洋公园需要在金钟站换乘巴士,再经过约30分钟车程才能抵达。现在从金钟到达海洋公园只需换乘1站地铁,耗时仅3分钟。

此外,来自港岛南区的一些传统文化旅游项目也可能随着南港岛线的开通而兴起。据香港岛南区议会主席朱庆虹介绍,南区本身拥有丰富的文化旅游资源,包括为纪念文学家萧红而建的雕塑“飞鸟三十一”、传统渔民文化、洪圣爷诞日等,都将是未来南区旅游项目的重点推介对象。

朱庆虹预计,港铁南港岛线的开通将为南区的部分旅游项目带来20%的游客年增长量,她也希望南港岛线能在未来成为南区市民展现自身独特魅力的“文化路线”。

(责任编辑 :叶玮)