清真寺

门道

路旁的碾轱辘

走进高丽营,有些像进入了八卦阵的感觉。我向街边一位老人问路,答曰这里是高丽营三村,我又问一二村的位置,老人向北一指;那么村子的老街在哪里,老人回答,前边东西向的街就是原来的老街。我顺老人手指方向看,街边一个院子挂着牌子,写着八村村委会。又告诉我,顺老街向东,是五村,五村前是六村。我还想问七村的位置,老人说,村子大了去了,街道又多,你自个儿再打听吧。

高丽营位于顺义城区西,与昌平交界,原属昌平,1956年,划归顺义。这个村历史悠久,成村于唐代,而成村的说法又不一致。据《顺天府志》载:唐驿站,为高丽使臣用,形成村落。在二村北,曾有块“瓦岔地”,地里布满瓦砾,人们劳动时,曾有人从地里捡过瓦罐等器物。人们传说,唐时这里有高丽驿站,以后,驿站的高丽人就在此安家,渐渐形成村落。

另一种说法认为,唐贞观年间,唐太宗李世民虚心纳谏,厉行节约,轻徭薄赋,使百姓得以休养生息,国泰民安。他又对外开拓疆土,攻灭东突厥和薛延陀,重创高句丽,被各族人民尊为“天可汗”,开创了历史上著名的“贞观之治”。这一时期,有不少少数民族仰慕“天可汗”的威德,自动请愿内附。也就是在这时候,有一支高丽人来到顺义。这一带地势平坦,土地肥沃,这些内徙的高丽人便被安排在这里居住。《顺义县志》载:“高丽营镇系唐代内徙高丽人定居处。以后渐渐成村,即以高丽营为村命名”。

高丽营南有三个王路村,南王路、北王路、西王路。王路,原为“皇路”,是古御道经由之处。这条御道年长日久,路面失修积水严重,元代称“汪路”,明代又改“王路”,后析为三个村。传为唐太宗东征高丽回来时经过此处,在此建普济寺,并命僧人做普济道场以超度阵亡将士。碑文记载,普济寺由唐名将尉迟恭督建。今北王路村里有东普济寺重修碑,明嘉靖十六年立,碑文记述了唐太宗李世民东征路过此地时建庙的情况。西王路村有西普济寺重修碑,清康熙五十二年(1713年)立,碑文由清初学者查慎行撰写。

由于地理位置优越,这里人烟渐渐稠密起来。高丽营旧时商业十分繁华,有一条正东正西的大街,约有2里长,两旁是铺家,染坊、嫁妆铺、肉杠、糕点铺、布铺、药铺、饭铺、杂货铺、盐店、裁缝铺、木匠铺、轿子坊、旅店、香油坊、粉坊、豆腐坊等。铺家门上方挂着黑底金字或蓝底金字的匾额,古意盎然。大街东头为东门,西头为西门,1949年前有北门、南小门,都有门洞、大门,门上有铆钉,天亮开门,天黑关闭。东门外有东烧锅,西门外有西烧锅。烧锅出酒时,旁边放着一个锡酒盅,来此做买卖的人,可以免费喝酒。

因村里人口稠密,经济发达,清康熙时这里设集市,逢三、六、十日为集。单月西门外是集,双月东门外是集。村西有条南北大道,除附近人来此进行贸易外,连怀柔山里的吉寺、黄坎等村的人都来此交易货物。民国时,被称为“京北大高丽营”。镇内的地名分别为河北、西关、南街、南后街、东关、玉石井、北后街、北门里、兴隆大街等。民国时改为保,保,即“旧时户籍编制的单位”,分别为“一保、二保、三保……”1949年后为便于管理,改保为村,共八个村,被称为“内八村”。把一个大村拆为八个村,这在京郊恐不多见。

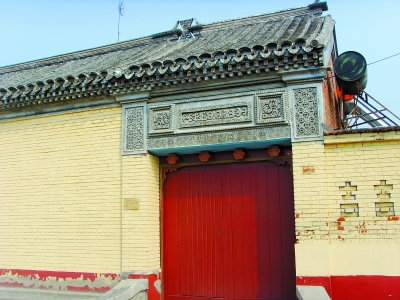

我来到七村,这个村位于东北位置,村里回民较多,有些人家的门额上还有优美的少数民族文字和图形,带有浓郁的伊斯兰风情。村内原有清康熙年间修建的清真寺一座,寺庙群落较大,占地5亩。有大殿9间,讲堂3间,围房9间,后毁于地震。民国时由百姓集资重建,但经年日久,房屋漏雨,门窗变形,墙壁裂缝,虽经维修,仍呈破旧之态。2003年,由区、镇政府出资,各地穆斯林捐款,重新建清真寺。建好的清真寺,采用砖木结构,寺内设大殿、望月楼、讲堂等。院内方砖墁地,整座建筑典雅幽静,巍然壮观。人们在里面做礼拜,举行婚丧等事宜。七村居民多为回民,亦有汉族,但这个村的民族关系较好,日常生活中,汉民有不少都遵从回民的习俗。

我又来到六村,六村旧时被称为玉石井,有关这个称谓还有个来历。村里原来有一口水井,两个井口,一个井口是青色玉石的,另一井口是汉白玉石的,因此被称为“玉石井”。常年使用,碰坏了玉石,换成了普通的石头。这口井水质甘甜,属软水,逢大集、庙会,镇上的茶馆都到这里来打水,烧水沏茶,而茶客,也点名喝这口井的水。我慕名来到这里,水井还在,井口已用石头封住,井周围青条石铺就,靠南有两个石槽,一个石槽用于盥洗衣物,一个石槽用于饮牲口。看着井台,眼前似乎涌出人们打水挑水洗衣热闹的农家生活场景。井旁有棵古槐,许是因了水井的原因,枝繁叶茂,充满生机。旧时井旁有一五道庙,村里有人去世,家人会来此报庙。

每年农历四月十五、九月十五村里都举办庙会。庙会前,各买卖铺家都要搭棚,游商们也聚到这里,占好自己的一席之地。各村又有自己的会档,二村的跑驴、三村的秧歌、四村的小车会、五村的五虎棍、六村的十不闲儿、七村的高跷。每逢庙会,或春节、元宵节,各会档都来走会。还有唱戏的、拉洋片的、耍猴的、变戏法的、说书的、唱大鼓的,一幅热闹的市井景象。远近村里的人们都来这里赶会、串亲戚、买卖东西、上香许愿。

如今,时过境迁,许多庙宇、碑碣、店铺、古树都已消失。但街道两旁的建筑,仍有很多传统的中式房子,青砖灰瓦,院墙门楼,带有浓浓的乡土气息。我在一家院外驻足,这家的房屋一字正脊,两侧有雁翅。现在农村做饭取暖,早已不用锅灶土炕,但前坡仍有两座烟囱,烟囱形状似亭子,也是立柱、四面坡、小瓦垄,古色古香,显然这是作为装饰。檐下板上,油漆彩画,绘着山水、林木、花草、人物。两旁檐下的看面砖上,雕着“喜鹊闹梅”、“鹤鹿同春”的图案。而两侧山尖下,还设有鱼鳞窗,窗子也有山水花木图案,可以保持房子通风,既实用,又有很好的装饰作用。要是在院内的树荫下,放一张地桌,沏一壶茶,一家人坐在一起,聊聊时事、农事、农时、家长里短,真是一种乐趣。

(责任编辑 :叶玮)