重修之后的台顶,上半部分用了新砖,和下半部分颜色区别明显,整体形似迷宫

灵山脚下的洪水口,是古代西北方向出京,通往塞外的咽喉要道,当地现存明长城敌台三座,规模和知名度虽远不及八达岭等著名景点,但其建筑不乏精彩手笔,且同为全国重点文保单位。

然而《法制晚报》记者发现,修缮完工不久的文物,标志牌疑似出现错别字,标号也与文献记载不符,尚完好的老部件被丢弃在荒野。

上午,门头沟区文化委员会回复记者称,会对问题进行一一核证。

发现1

长城标志碑 被指有错别字

规模虽不及怀柔、密云、延庆等长城大区,门头沟长城却不乏建筑精品。曾获评京郊最美乡村的洪水口,位于门头沟区清水镇,距北京城区约120公里。因地处灵山脚下,村中游客不绝,但很少有人注意,山谷中分布着三座拥有440多年历史的敌台,默默注视着村庄变迁。

《北京文物地图集》记载,明隆庆五年至万历二年(1571 — 1574),从沿河口至小龙门一线、八十里的山口要隘,兵部右侍郎汪道昆主持修建空心敌楼17座,有15座以“沿字×号台”顺序命名,其中就包括洪水口村的三座敌台,分别为“沿字十二号、十三号、十四号”。

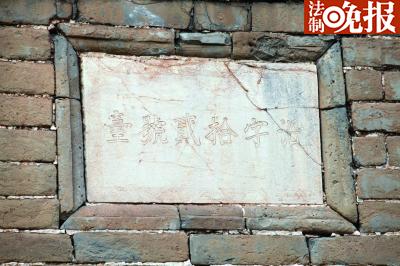

敌台建造之初,门额处均镶嵌一块汉白玉石匾,上刻敌台编号,犹如“身份证”。洪水口敌台现仅存“沿字拾贰號臺”一块石匾嵌于门额,历经四个多世纪,字迹依然清晰。其余两座敌台则损毁严重,不要说古老的石匾,门额都已无迹可寻。

去年开始的修缮工程,为十三号、十四号敌台,补修了新的标志碑。但在4月4日,网友勤业斋发微博称,新制的标志碑将“沿字”错写为“沿子”,望相关部门予以修正。

新的标志碑并未继承老匾的精雕细刻,字体多化繁为简,也确如网友所说,两块新碑都将“沿字”刻成了“沿子”。

国务院2006年公布的《长城保护条例》:长城保护标志应当载明长城段落的名称、修筑年代、保护范围、建设控制地带和保护机构。新的标志碑,不仅上述信息缺失,基本的名称也存在疑点。

今天上午,记者致电门头沟区文化委员会文物科,一名男性工作人员介绍说,洪水口长城的修缮工程已经验收,是市里监督,区里做的。关于“沿子”的问题,他也有注意到,并就此问题向区文物管理所了解过,应该是按照历史 资料修的,原来就是“沿子”。记者要求看一下历史资料,工作人员称要问一下文管所,并就记者反映的其它问题一一核证。

随后,记者致电门头沟区文物管理所,沈所长以工作要求为由,让记者去问文物科。

究竟是“沿字还是沿子”?长城学者李少文介绍,他走访过的敌楼有“沿字号、插字号、白字号”,从未见过“字变成子”,这样的用法也不通。

一块老旧的吐水嘴石被遗弃

发现2

古老吐水嘴石 被弃山野

明代建筑师独具匠心,甚至考虑到敌台的排水问题。在敌台顶层四边,均安装有吐水嘴石,每座敌台共计八个。雨水漏过雨箅子,沿吐水嘴排流而出。

西侧、北侧敌台,因损毁严重,建筑上吐水嘴石已无存。仅12号台,一个明代吐水嘴石仍在使用,斑驳的表面写满岁月沧桑。此次大修,制作了7个新的吐水嘴石,安插在12号台上,外表光滑,一看便知是机器打磨。在北京市文物保护协会会员范纪萍看来,有没有吐水嘴石,并不影响建筑安全。而在12号台坡下的灌木丛里,范纪萍有了意外发现。

山坡上斜躺着一个石构件,拨开表面的落叶,竟是块古老的吐水嘴,石材上还有手工雕凿痕迹,与12号台上的旧物相仿。范纪萍抚摸这块老石头,感觉像在和明代工匠握手。他还指出,文物修缮应尽可能使用原物,即便不能利用,也应当妥善保存。著名长城专家董耀会通过图片分析也表示,被丢弃的吐水嘴石,推测是老物件。

一块老旧的吐水嘴石被遗弃

发现3

敌楼编号弄错

与历史记载不符

法制晚报记者发现,修缮工程看起来结束,现场已经没有工人,难做进一步追问。然而查阅史料发现,标志碑存在的问题还不止于此。

分布在山谷中的敌台,形成三角形布局,彼此间相互呼应,共同捍卫着进关路径。《北京门头沟村落文化志》和知名长城学者李少文先生的《图文长城》记载相同:河西半山梁上为14号台,山下偏北敌台为13号。新的标志碑恰恰相反,将山上敌台定为13号,山下偏北的定为14号。遗憾的是最初的石匾不知去向,难做进一步核证。长城学者李少文分析,考虑到进出关的方向,敌台应该是由东向西排列,所以他判断西侧的敌台为14号。

对于敌台的准确编号,当地村民多是一头雾水。村委会书记于广云告诉记者,敌台上的老匾,早就被人拆净了。

重修之后的台顶,上半部分用了新砖,和下半部分颜色区别明显,整体形似迷宫

发现4 回字形天井被封死 敌楼重修形似迷宫

虽不及八达岭长城气势磅礴,门头沟长城却是以单体敌台精美著称。沿河口村的“沿字四号台”,还被李少文誉为“中华长城第一楼”。洪水口敌台,无论体量还是结构,都与中华长城第一楼相当,只是保存状况不佳。

相对完好的12号台,通高约十五米,四方形边长近10米。结构分为三层,下部的实心基座就地取材,由巨大的花岗岩料砌就;中层为正方形四廊砖室,俯瞰呈“回”字形,中心呈天井状,四面设箭窗,内室一侧有两处台阶通向顶层。仅顶层“凹凸”形状的垛墙遭到破坏。

范纪萍认为,垛墙的缺损,是历史原因造成,并不影响建筑的安全,因此没有必要重修。在此次修缮当中,台顶四边砌筑了齐平的矮墙,回字形天井被封死,两个出入口,被修造成了三角形状。对比其它沿字号敌台,台顶均为齿状边墙,也未将天井封死。

“重修之后的台顶,看不出是长城敌台,更像是农家院的阳台。”范纪萍不解,这样的修复有何历史依据?

相比12号台,北侧敌台仅存基座及部分残墙,敌楼顶层无存。此次修缮,在残墙的基础上,填补、垒砌了新砖,使残墙得到加固。新砖与老砖体量相当,老砖偏淡黄色,新砖为铁灰色,呈现出新老分明。修复后的砖墙高低错落,范纪萍置身其中,感觉像是进了“迷宫”。

范纪萍指出,洪水口长城1984年即公布为文保单位,30多年来缺乏积极主动的日常维护,以至出现被动大修,很容易造成对历史风貌的破坏。

现在敌台上用的是新的吐水嘴石

观点 北侧敌台修复美中不足

作为一名长年在北京活动的文保志愿者、北京大学考古文博学院建筑考古硕士、现比利时鲁汶大学雷蒙·勒迈尔国际文化遗产保护中心博士研究生崔金泽,对洪水口“北侧敌台”的修复进行了解析。

崔金泽认为,从照片看,洪水口长城“北侧敌台”的修复方案设计还是颇费心思。“从修复理念来看,方案的目的是在清理、加固文物本体结构的同时,示意性地局部补齐敌台部分残存的墙体,而不是全部重建,明显是遵守了我国文物法对已毁文物古迹不得重建的规定。”

崔金泽认为,新的添加部分,不论是在墙体、角柱、还是腰线石的位置,一律使用新烧制的大砖垒砌,而不是试图仿造原有的特定构造形式,同时又最大限度地保留了残存的墙体结构,将其保护、包砌其中。没有抹杀掉修复前敌楼残存的轮廓线,但又在某种程度上恢复了墙体的围合感和空间气势。这种“图底关系”的理念源自西方对砖石建筑的差异性完形,其基本原则也被《中国文物古迹保护准则》所继承。

因此可以说,北侧敌台的修复理念,符合中国的相关法律精神和官方指导原则。

“美中不足的话,我想最重要的一点,也许是它解释和说明方面工作的缺失。民众戏称半修复的墙体像是迷宫,大概也是因为没有‘读懂’设计的理念。如果能在现场设置一些说明、阐释的文字,配上修复前后的对比照片,我想理解这个工程方案的人会越来越多。”崔金泽说。

修缮应尽量保护历史信息完整

北京邮电大学退休教师,行走长城万里,书写了数十万字见闻,拍摄2万余张照片,《图文长城》系列丛书、《明长城通览》作者李少文先生指出,长城在维修过程当中,可能会遭遇野蛮施工,造成破坏。

他解读说,过去老百姓非常贫穷,盖房子需要砖石,很多长城建筑因此遭到破坏。而近些年的一些文物修缮,更让人气愤。

长城是文物,除非面临坍塌危险,需要进行适当加固,不能随便破坏历史风貌。一些地方为了搞旅游,申请到一部分资金,就开始对长城进行修复,找来的施工队甚至怎么省钱怎么修,施工非常野蛮,如洪水口长城修复中出现错别字之类的低级错误,文物部门应该反省。

长城学者李少文,十多年前曾造访洪水口,标志碑出现低级错误,他并不感到意外。

关于长城的修缮,中国长城学会常务副会长、著名长城专家董耀会介绍,“修旧如旧”是一种民间说法,但绝对的修旧如旧很难做到。修缮长城的目的,是尽可能延长文物寿命,保护建筑不发生坍塌。

在实际操作当中,应当最大限度保护文物本体的体量。尽可能保存历史信息的完整性,而丢弃老的、还能利用的构件,这样的做法非常荒唐,新的材料,不可能有古人风风雨雨的历史信息。上述原则,在修缮过程中遵守得不够好。