1

2

3

蒿子湖杨靖宇密营正门。

抗联战士使用过的大碾盘。

司令部原址和旁边复原建筑的对比。

抗联战士发明的“青松灶”。

魏拯民:

红松黑土见证的

烈火青春

说起抗联将领,很多人脑海里会浮现杨靖宇、赵尚志、李兆麟等人的事迹,然而说到魏拯民,却是连采访团里的很多人都是满脸疑问。其实魏拯民在抗联里有着十分重要的地位,他是杨靖宇的亲密战友,在1940年2月23日杨靖宇牺牲后,正是他接过了率领抗联第一路军的重任。

吉林市革命烈士纪念馆坐落在风景秀丽的吉林市北山公园革命烈士陵园内,魏拯民就是纪念馆介绍的主要人物。

和很多抗联将领一样,魏拯民这个名字也是一个化名,他原名关有维,1909年2月3日出生在山西省屯留县王村一个教书兼务农的家庭。16岁那年,魏拯民以优异的成绩考入山西省立第一中学,也就是现在的太原五中。在那里,魏拯民结识了中国共产党的早期领导者——彭真。1927年,魏拯民加入中国共产党,以家乡屯留县关帝庙为据点开展爱国运动。

1932年,当穿着长衫,戴着礼帽、眼镜,文质彬彬的魏拯民出现在哈尔滨时,他已是河北省委和北平市委派往哈尔滨的地下工作者。临行前,他曾经对战友说过这样一段话:“我虽没见过长白山,没见过松花江,可我一闭上眼睛,就像看到那里到处是烟火,到处是血迹。我立刻想到那里去,拿起武器和敌人拼个你死我活。”

他是这么说的,也是这么做的。纪念馆内,一张张照片、一件件实物,仿佛把采访团带回了那段峥嵘岁月。讲解员讲述的一段段血与火的故事,让采访团成员们热泪盈眶。

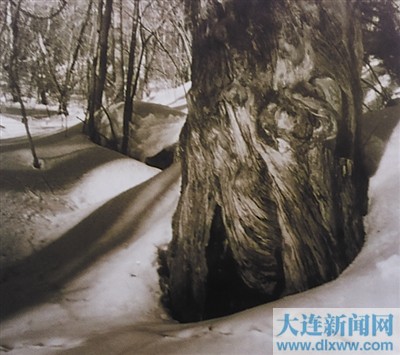

1941年3月8日,在胃病、心脏病的折磨下,在靠吃草根、煮树皮汤度日的艰苦条件下,魏拯民这位东北抗日联军著名将领,永远地离开了他的战友们,年仅32岁。在那样特殊的环境下,战友们没能为他鸣枪致哀,没有举行追悼仪式。红松下埋葬了他的青春与热血,泥土中渗透着他的血肉与忠诚。让人悲愤的是,在叛徒的带领下,日寇挖出了烈士的遗体,砍下了他的头颅,剩下的躯体也被焚烧在红松之下。

英雄已逝,但党和人民没有忘记英雄。新中国成立后,党和政府多次派人进山搜寻烈士遗骨,直到1961年10月,勘察人员才在烈士殉国地旁找到了没有头颅、零散的遗骨并竖立了墓碑,重新安葬。2000年9月,魏拯民的遗骨迁入吉林市革命烈士陵园,让烈士英灵得到了安息。

在天然氧吧中的

红色旅游

一路行来,记者为吉林市总结了一个“三多”的特色,山多、水多、树多。吉林市地处长白山山脉,山多自不必说,而吉林市境内水系也非常发达,由松花江、拉林河、牡丹江3个水系的部分河段和支流组成,10公里长以上的河流就有277条。

当采访团的车队行驶在山间静谧的公路上,旁边就是潺潺的流水,而两旁茂密高耸的树林,让采访团置身于一座天然氧吧中,也让采访团采访过程中那沉重的心情得到了释放。

有着这样得天独厚的资源,让旅游业成为吉林市的一个重要产业,据了解,2014年吉林市共接待旅游者3000万余人次,而红色旅游成为其中一个重要的增长点。

从吉林市烈士纪念馆和红石国家森林公园了解到,这几年红色旅游的人数都呈现出逐年递增的趋势,为此吉林市政府对红色旅游也下了大力气,吉林市革命烈士陵园已经多次扩建,红石国家森林公园中,记者见到了正在建造、预计今年8月份竣工的杨靖宇纪念馆。

蒿子湖杨靖宇密营

保存最好、规划最大的抗联密营

对于当地的百姓来说,憎恨的不仅仅是入侵他们家园的日寇,他们更憎恨的是抗联中的叛徒。而位于吉林红石国家森林公园内的蒿子湖杨靖宇密营,之所以成为保存最完好、规划最大的一座抗联密营,也是因为叛徒程斌。

据公园的工作人员赵芙颖介绍,程斌是杨靖宇领导下的抗联第一路军中的一位师长,对杨靖宇和抗联的工作十分熟悉,甚至是听到杨靖宇的枪声就知道他是用哪只手开的枪,而正是由于这份熟悉,他的叛变给抗联带来了不可估量的损失。

赵芙颖说:“当年在吉林市桦甸地区曾有70多处密营,为抗联战士的后勤补给提供了有力的保障,而程斌叛变后,带领日寇对这些密营进行了扫荡,将其全部摧毁。而蒿子湖密营是在此之后建造的,程斌并不知情,所以一些历史遗迹才能保存至今。”

从1936年开始,杨靖宇在蒿子湖密营期间,共打了大小战斗10余次,给日本侵略者以沉重的打击。直到1939年末,日本侵略者对抗联战士疯狂围剿,更由于叛徒告密,抗联损失巨大,不得不退到蒙江和辉南一带深山密林区。

山上随处可见小心毒蛇的警示牌,而采访团也在路上多次遇见了当地称为“土球子”的毒蛇,赵芙颖说这个季节,很多遗址的房子里会被毒蛇盘踞,所以都上了锁,不能进入参观,胆大的记者只能趴着窗户向里面看上一眼,但这并不重要,兵营、灶房、水井、磨房、粮仓、饮马池、枪械所、被服厂、杨靖宇居住地等重要遗址,已经让采访团感受到了当年东北抗日联军艰苦卓绝的斗争场景。

吃的智慧 枝繁叶茂的“青松灶”

对在冰天雪地里躲避敌人围剿的抗联战士来说,吃,是一个最大的问题。

在东北,一年当中有四个半月的时间是冬季,寒冷的气候,厚厚的大雪令人寸步难行。你可能听过抗联战士吃草根、树皮的故事,但实际上,在深山之中,能够食用的树皮并不多,冬天里,抗联战士甚至连树皮都吃不上,很多人腹中都是棉絮。

“这种树皮就是当年抗联战士的一种珍馐美味。”赵芙颖指着路旁的一棵树说。树名“黄菠萝”,仅有树皮中的一层“黄柏”能食用,据说现在经济价值已与黄花梨看齐,采访团中有人好奇,掰了一小块放进嘴里,除了苦涩别无滋味,当年的抗联战士们是如何从中品出菠萝的味道呢?

山路旁,一块当年抗联战士碾粮食用的大碾盘,引起了记者的注意,和普通碾盘相比它中间的“眼儿”要大了一些。赵芙颖介绍,当年密营的战士没有大米、白面、黄豆等粮食,他们更多时候吃的是一种叫橡子的植物,为了将橡子碾成橡子面,因此碾盘的“眼儿”就会比较大。而人吃了之后,往往会大便干燥,非常痛苦。

不仅是缺少食物,如何将仅有的食物煮熟也是个大问题。在白雪皑皑的冬季,炊烟很容易就会引起敌人的注意。充满智慧的抗联战士们,用桦树皮卷成几十米长的烟道,每隔一段距离就在上面钻一个小孔,让烟气慢慢散发,与密林里蒸腾的雾气混在一起。然而山里并不总是有雾气,抗联战士们又发明了“青松灶”,将灶台与中空的松树树洞连在一起,让炊烟慢慢散到树洞里,然后再被慢慢地吸收,这样就不会产生烟气。

让人震撼的是,这棵为抗联战士作出贡献的松树至今仍然枝繁叶茂,默默地见证着这段历史。

住的艺术 杨靖宇曾住过的“地窨子”

当年在蒿子湖密营里驻扎着100多名抗联战士,为了躲避敌人的视线,密营里的建筑也要“乔装打扮”一番。最常见的一种方法叫“地窨子”,其实就是在地下挖个半人高或一人高能藏人的坑,再用树枝、茅草盖上就好了,抗联战士们睡觉都不脱衣服,甚至是抱着枪坐着睡觉。

除了“地窨子”,密营的建筑还有三种:用树架子码起来的被称为“霸王圈”、靠山而建的叫“依山房”、用木头两边搭起架子的叫“码架子”。

司令部遗址就是当年杨靖宇指挥战斗办公的地方,记者看到杨靖宇居住的地方也是由原木搭成的“地窨子”,现已自然坍塌,但依稀可看到朽木柱残迹,四方有土包、树木等遮掩,形成了天然的屏障。“杨靖宇将军就是在这儿研究作战计划、发布命令的。”赵芙颖说。

从复原的遗址中可以看出,抗联战士们的这些居所普遍不高,很难想象,身高1.92米的杨靖宇是如何在这样的环境中指挥并打赢了一场又一场的重大战役。

红石砬子抗日根据地

杨靖宇南满游击队的诞生地

由于下雨,山路难走,采访团原定探访的红石砬子抗日根据地不得不忍痛放弃,记者只能从长春日报曾经探访过那里同仁的描述中,体会一下那里的风采。

红石砬子山位于吉林市下辖的县级市磐石境内,是杨靖宇领导的南满游击队的诞生地和主要活动区。

1932年11月杨靖宇来到磐石,按省委的决定将磐石工农反日义勇军改编为中国工农红军第三十二军南满游击队,在红石砬子山和与之相连的西玻璃河套方圆百里的地方建立了根据地,称为红石砬子抗日根据地。

在红石砬子山上的八家沟还有红军医院、被服厂、武器修理所和密营遗址;在西玻璃河套的生财沟有红军办公室、武器修理所、炭窑和密营遗址……这些遗址充满了浓厚的红色回忆。1982年,老红军李克隆曾经回忆,自己在红石砬子山红军医院住过院,和人们想象中的医院不同,其实就是在深山老林处挖的山洞子,洞深只有四五尺,进洞时连腰都直不起来,伤员就在这样艰苦的条件下养伤。

“虽然杨靖宇将军和抗联战士在磬石只呆了一年,但和当地群众结下了深厚的情谊,南下时,当地群众杀猪淘米、问寒送暖。”当地村民曾深情地回忆。

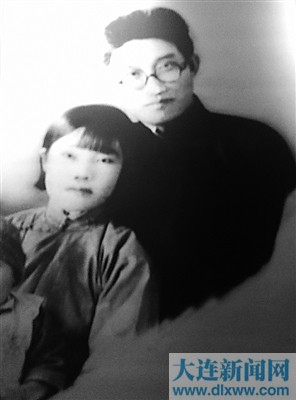

1.纪念馆里,杨靖宇和魏拯民当年在一起的原景重现。

2.照片中的母子是魏拯民在做地下工作者时,给他打掩护的同志家属。

3.魏拯民的遗体就是在这棵红松下被焚烧的。

吉林市

吉林市是东北三省四市党报“重走抗联路 铭史看振兴”吉林省之行的第一站,其位于吉林省中部偏东,长白山向松嫩平原过渡地带的松花江畔,距省会长春只有124公里,在长春的启动仪式后,采访团当天上午就抵达了吉林市。

吉林市是中国唯一省市同名的城市,曾是吉林省的省会,吉林省因其而得名,满语名为“吉林乌拉”,意为“沿江的城池”,因康熙皇帝东巡吉林城所作《松花江放船歌》有“连樯接舰屯江城”之句,故吉林市又被称为“江城”、“北国江城”。吉林市是一座具有光荣革命传统的英雄城市,是抗联英勇抗击日寇侵略的主要战斗区域,先后有5600多名中华民族的优秀儿女在这里为国捐躯。在这里采访团走访了吉林市革命烈士纪念馆,抗联保护最完整、规划最大的蒿子湖杨靖宇密营以及红石砬子抗日根据地。